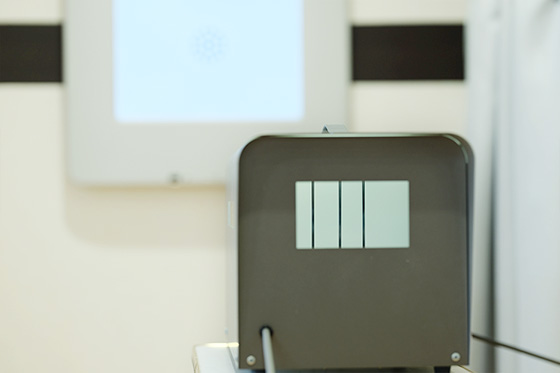

大型自動車免許や第2種免許など一部の資格試験には、通常の視力測定の他に深視力が必要となります。深視力とは簡単に言えば『距離感・立体感』です。試験方法としては『三棹(さんかん)試験』と言われ、3本の棒が横に並んでいて真ん中の棒だけが前後に動きます。

3本が横並びにそろったと思った時にボタンを押し誤差を測定します。これは3回行われ、平均誤差が2cm以内で合格となります。試験自体は簡単なものなのですが、お客様の中には「更新のたびに苦手なんだよね」とおっしゃる方や、新規に試験を受けに行ったが通らなかった方など、時々ご相談をお受けします。

大型自動車や第2種の場合、最低限、両眼視力が0.8、片眼視力各0.5が必要なのですが、仮に視力が1.5あったとしても通らない場合もあります。試験のやり方を理解していない、視力が低く棒がボケている、左右の視力差が大きい、左右の度数差が大きいなど、こうした理由であれば、目の使い方の練習やメガネ・コンタクトレンズによって、合格しやすくなることがあります。

両眼で正しく物を見ることができない場合でも、視線のズレを補正することで合格に近づけられる場合があります。その一方で、距離を感じる能力は幼いころに形成されてしまうので、幼い頃に斜視、弱視、極端な度数差があると合格が難しい場合があります。

「自動車学校は無事卒業したが、実際試験に行ったら合格できなかった…」このようなことを避けるために、自動車学校入校前に視力測定・深視力測定をオススメします。

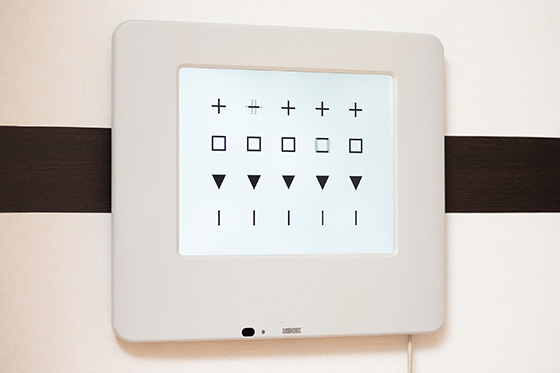

モノの見え方や目の動かし方には個性があり、一人ひとり違います。「見え方に違和感がある」、「目の疲れやストレスを感じる」、「物が二重に見える」、「3D映画等の立体感がわからない」、このようなケースでは、視力の問題だけでなく、両眼視のバランスの不具合が原因の場合があるのです。

モノの見え方や目の動かし方には個性があり、一人ひとり違います。「見え方に違和感がある」、「目の疲れやストレスを感じる」、「物が二重に見える」、「3D映画等の立体感がわからない」、このようなケースでは、視力の問題だけでなく、両眼視のバランスの不具合が原因の場合があるのです。