「視距離」=「見る距離」について その2 室内ワークと屋外ワークの視距離を比較する

「目が疲れる」「見えにくい」「集中力が続かない」…その原因は視力だけでなく、「見る距離」=「視距離」にあるかもしれません。実は、仕事の種類によって、日常的に目を使っている“距離”は大きく異なります。

たとえば、オフィスでパソコンと向き合う人と、屋外で車を運転する人では、見ている対象も距離も、さらには視線の動かし方もまったく違います。今回は、室内ワークと屋外ワークにおける「視距離の使い方とその特徴」を比較しながら、それぞれの仕事でどんな視線の負担があるのかを掘り下げていきます。

室内ワークにおける視距離

一般的に室内ワークにおいて視距離は、中間距離の繰り返しで調節力がフル稼働した状態になります。

●室内ワークの主な職種

・パソコン作業(事務、経理、デザイン、プログラミング)

・教育職(教師、講師、インストラクター)

・コールセンターや受付業務

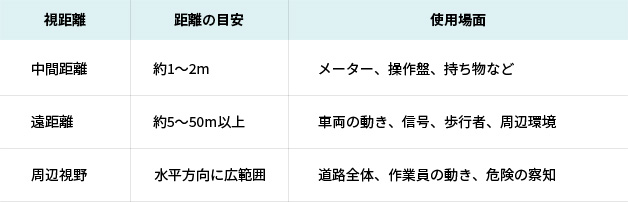

●室内ワークでよく使う視距離とシーン

●室内ワークの特徴と目の使い方

・長時間、画面や手元資料を凝視することが多い

・目線の移動は上下・左右の小さな動きが中心

・常にピント合わせ(調節)を繰り返すため、眼の筋肉に負荷がかかる

・顔や頭の動きよりも視線だけで細かく動く傾向が強い

屋外ワークにおける視距離

一般的に屋外ワークにおける視距離は遠くを見る力と視野の広さが重要になります。

●屋外ワークの主な職種

・ドライバー(タクシー、バス、配送業など)

・建設・現場作業員(足場、安全確認など)

・交通誘導、警備業務

●屋外ワークでよく使う視距離とシーン

●屋外ワークの特徴と目の使い方

・常に周囲に注意を払いながら、遠くに視線を向ける機会が多い

・動く対象をとらえ続けることが多く、瞬時の判断が求められる

・背景が動いているため、視線の安定性と柔軟な切り替えが重要

・時間帯や天候による明るさの変化にも適応しながら見る

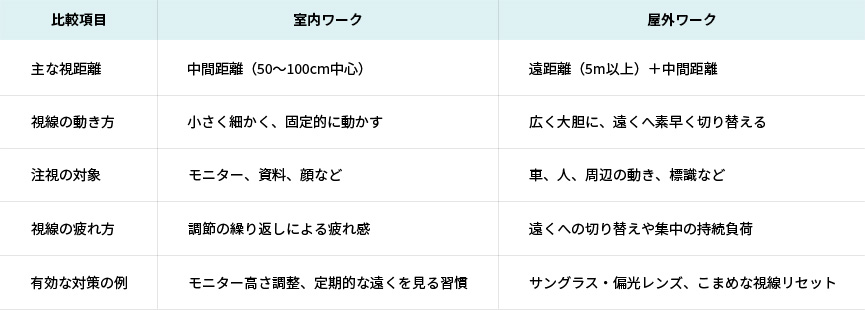

室内ワークと屋外ワークの視距離比較

距離に応じた「目の使い方」を意識しよう

室内ワークと屋外ワークのどちらの仕事でも、目は無意識のうちに距離を調整し、対象を認識し続けています。しかし、それぞれで求められる機能はまったく違うため、自分の業務環境に合った目の使い方や視線の習慣を身につけることが大切です。

例えば、室内ワークの方は、意識的に遠くを見る時間を作ることで、調節負担を軽減できます。屋外ワークの方は、視線の左右移動や広い視野を確保する習慣が、安全性と集中力を高めます。

まとめ

「視距離」は、職業によってこんなにも違います。室内では中間距離を安定して見続ける目の調節力が、屋外では遠距離や周辺を瞬時に把握する視野の広さと柔軟さが求められます。

自分の仕事に合った“視距離”を知ることは、目の疲れを防ぐだけでなく、仕事の質や安全性を高める第一歩です。日々の生活の中でも、目が「どの距離をよく使っているか」を意識してみてはいかがでしょうか。

この記事はわたしが書きました

齋田祐一(さいたゆういち)

有限会社天竜堂 1級眼鏡作製技能士(旧SSS級認定眼鏡士)

キクチ眼鏡専門学校卒業後、眼鏡の組合で教育事業に関わり、眼鏡店、眼科を経験後有限会社天竜堂へ入社。眼鏡の仕事を多方面から関わることでお客様のお役に立てる商品やサービスの提案に日々邁進しております。