「視距離」=「見る距離」について その3 年齢別で1日でどれだけ視距離が変わっている?

「見る距離を意識しましょう」と言われても、実際どのくらいの距離で何を見ているのか、私たちは日常の中で意識する機会があまりありません。

しかし、実際には私たちの目は、1日の中で数十回~数百回、近距離・中間距離・遠距離を切り替えながら働き続けています。この視距離の変化は、目の調節機能にとって大きな負担になることもあり、特に老視(老眼)の始まる40代以降では、「見えづらさ」や「疲れやすさ」の原因となります。

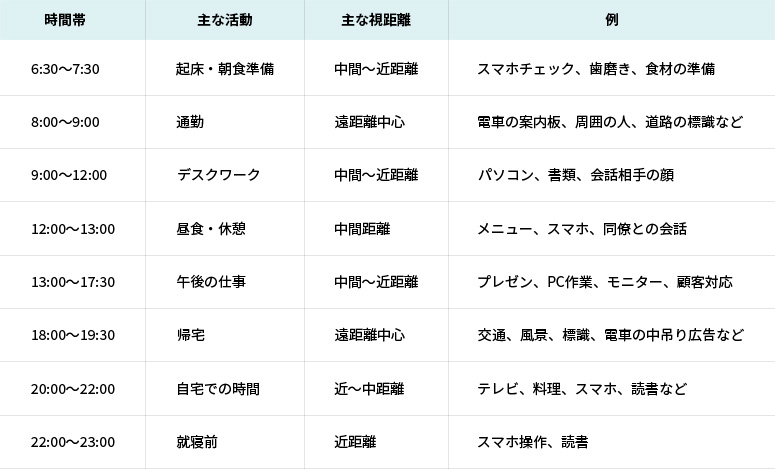

今回は、ある1日の生活をタイムライン形式で追いながら、どの時間帯にどの距離を見ているのかを可視化し、見る距離の変化と目への影響について考えてみましょう。

Contents

朝起きてから寝るまでの視距離タイムライン

まず最初に、一般的な平日を例に、時間帯ごとにどんな距離を見ているかを整理してみます。

こう見ると、実に多様な距離に目が対応していることが分かります。とくに日中は中間距離を中心に、近距離との切り替えが頻繁に起こっています。

各視距離にかかる目の負担の違い

次に各距離においてかかる目の負担の違いをまとめてみました。

特に「中間距離」は疲労感に気づきにくい距離でありながら、40代以降で最もピントが合いにくくなる距離でもあります。

年齢によって視距離の使い方はどう変わる?

●若年層(~30代)

・調節力が強く、視距離の切り替えが苦にならない

・スマホやゲームで近距離の使用時間が多め

●中年層(40代~50代)

・老視の初期で中間距離においてピントが合いづらくなる

・遠近両用レンズが必要になってくる時期

●高齢層(60代以降)

・視力だけでなく、明暗調整や動体視力も低下

・見える距離が限定されやすくなり、事故や転倒リスクも上昇

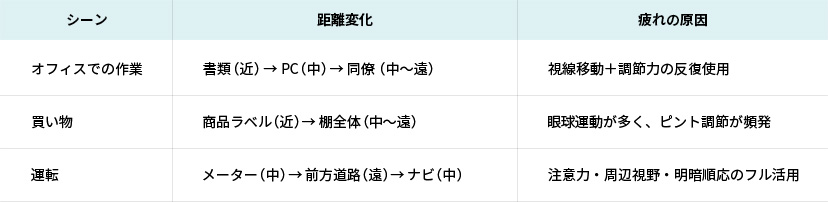

視距離の切り替えが多い場面とその対処法

以下のような場面では、視距離の切り替えが非常に多くなります。

視距離の切替えが多くなるいシーンにおいては、視線の切り替えだけでなく、姿勢や集中力にも影響を及ぼします。

「視距離バランス」を整えるための習慣

・目を定期的に休ませる「20-20-20ルール」

20分ごとに20フィート(約6m)先を20秒間見るという20-20-20ルールを行うと視距離バランスを整えることができます。これは、中間~遠距離を意識的に使うことで、近距離偏重を防ぎます。

・スマホやPCの「視距離を見直す」

スマホやPCを操作する際の視距離を見直すことでも視距離バランスは整います。スマホの場合には30~40cm離して画面を見る。PCの場合には、50~70cm画面を離し、目線をやや下に落とすと効果的です。

・眼鏡を使い分ける

パソコン作業用/運転用/読書用など、視距離ごとに最適化された眼鏡の併用は、疲れを軽減し、効率も向上します。

まとめ

私たちは1日の中で、無数の距離を切り替えながら生活しています。にもかかわらず、その視距離を意識することはほとんどありません。

しかし、視距離の使い方を理解し、生活や仕事に合った環境づくり・レンズ選び・休息習慣を整えることが、目の健康と生活の質を守る第一歩になります。

この記事はわたしが書きました

齋田祐一(さいたゆういち)

有限会社天竜堂 1級眼鏡作製技能士(旧SSS級認定眼鏡士)

キクチ眼鏡専門学校卒業後、眼鏡の組合で教育事業に関わり、眼鏡店、眼科を経験後有限会社天竜堂へ入社。眼鏡の仕事を多方面から関わることでお客様のお役に立てる商品やサービスの提案に日々邁進しております。